Le Projet EyCon (Early Conflict Photography 1890-1918 and Visual AI) a permis d’utiliser des outils fondés sur l’intelligence artificielle et la modélisation des données pour analyser de grands corpus de photographie ancienne. La base de données du projet donne accès à des dizaines de milliers de photographies inédites documentant les conflits avec une focale sur les espaces coloniaux.

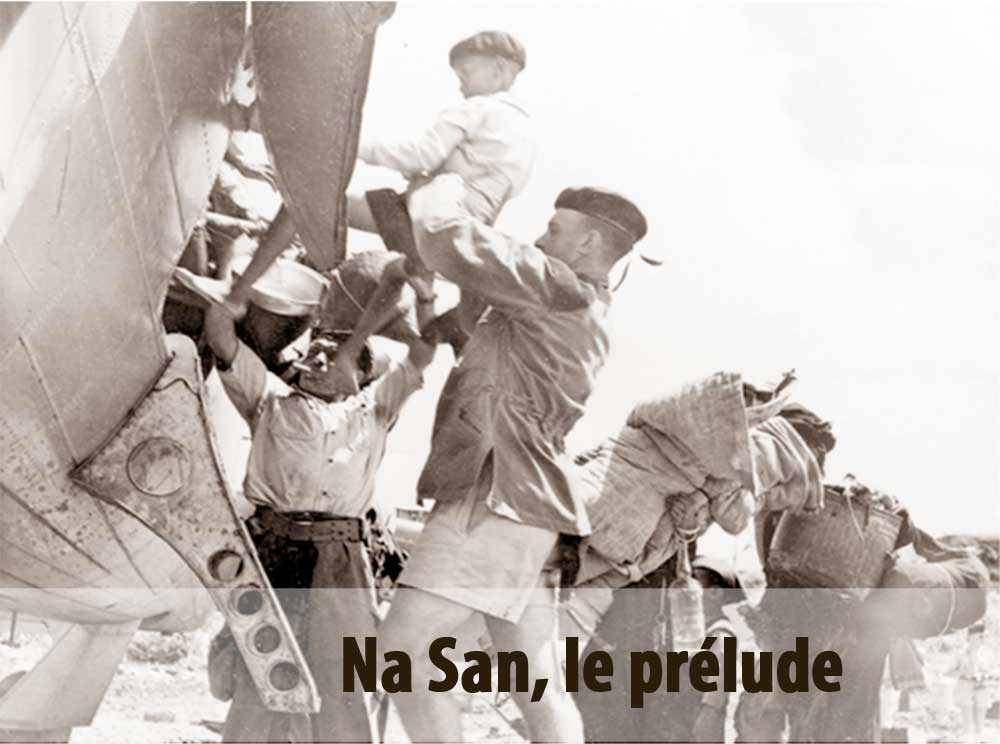

Photo : SHD (Iconothèque) GR 2 K 247 : Fonds Rumpf. Archives photographiques de Victor Forbin.